据明清一些古籍记载,乾隆年间,扬州有个才子叫柳敬亭,虽不敢夸其学富五车,才高八斗,但他也熟读经史子集。其祖父柳若谦是当地富户,家资殷实,平素乐善好施,被当地人尊称为“柳老太爷”。

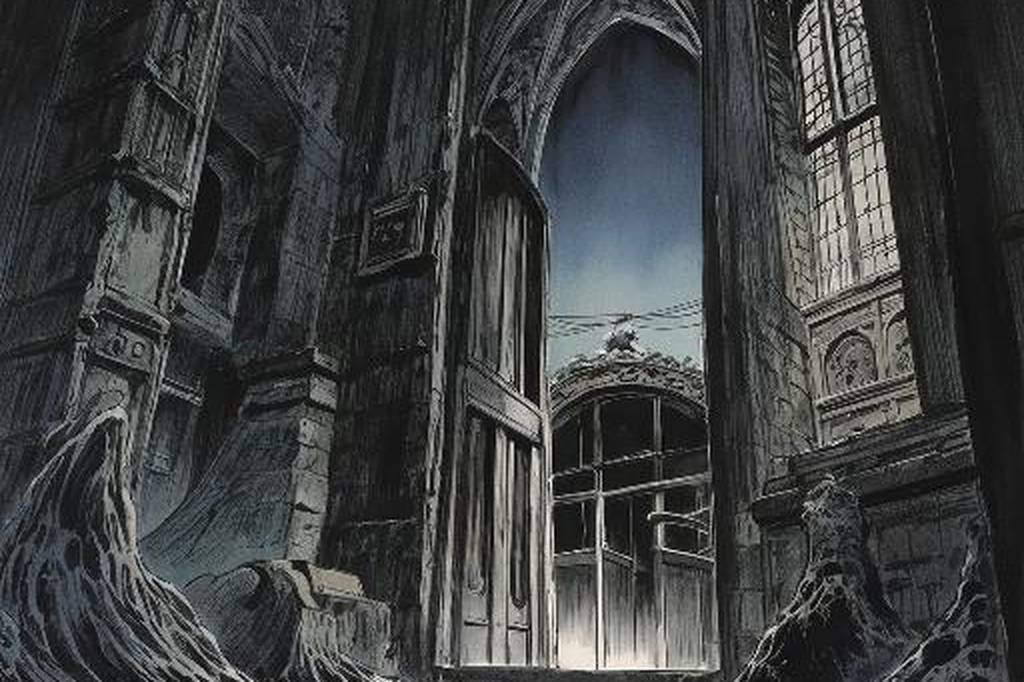

柳敬亭19岁这年,进京赶考。途中曾入宿方文寺。晚上,他翻来覆去睡不着,听到窗外有阵阵箫声,便走出了房间。月光下,他隐约看见一青年书生盘膝而坐,白衫雪巾,手抚玉箫,恍若仙人。柳敬亭见这青年书生箫艺出类拔萃,听到妙处,不禁高声赞道:“好箫,好箫!真如仙乐,敢问兄台名讳?”青年书生停下来,朗声答道:“在下秦起云,乃江浙举子,今赴京赶考,途经此地,一时兴起,胡乱吹上一曲,兄台如不见笑,就请过来一叙。”柳敬亭走过去,也盘膝坐下,与秦起云谈论起诗词音律来。两人越谈越投缘,便结伴上路,一同赴京。

考试这天,柳敬亭被分在天字九号房。考卷拿到手,他粗略一看,觉得不算太难,纵笔写去,奇文妙语纷呈,不觉平添了几分得意。可到最后一题时,柳敬亭犯了难。原来这道题是考对联,上联是“炭黑火红灰似雪”。这上联是翰林院一位老翰林几年前偶得的,整个朝野无人能对出下联。柳敬亭苦思不得,一阵倦意袭来,便伏在桌上睡着了。

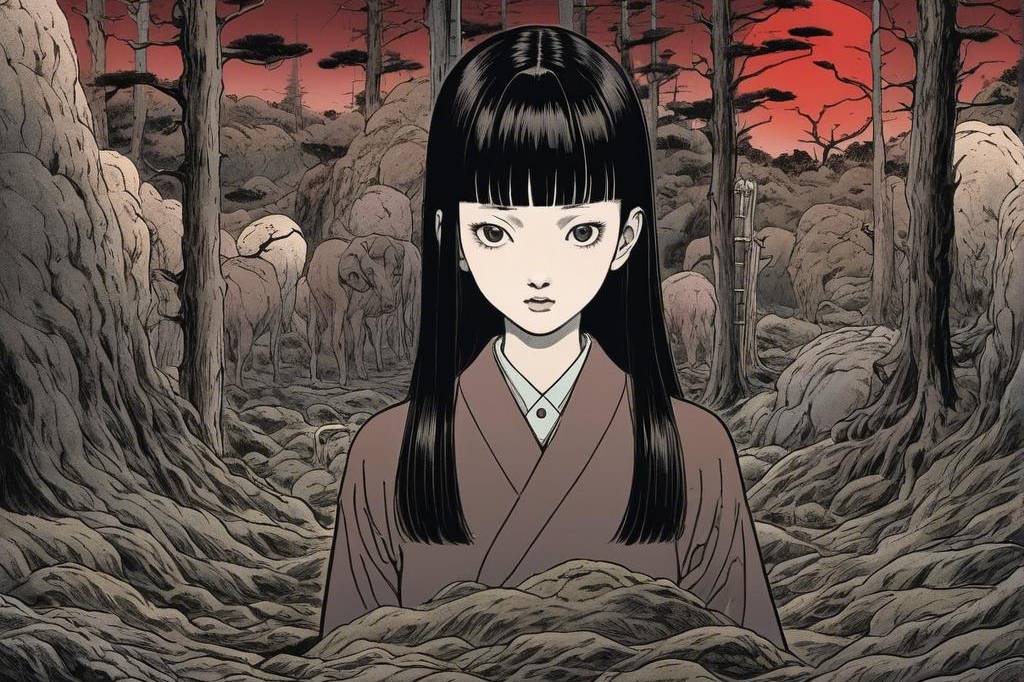

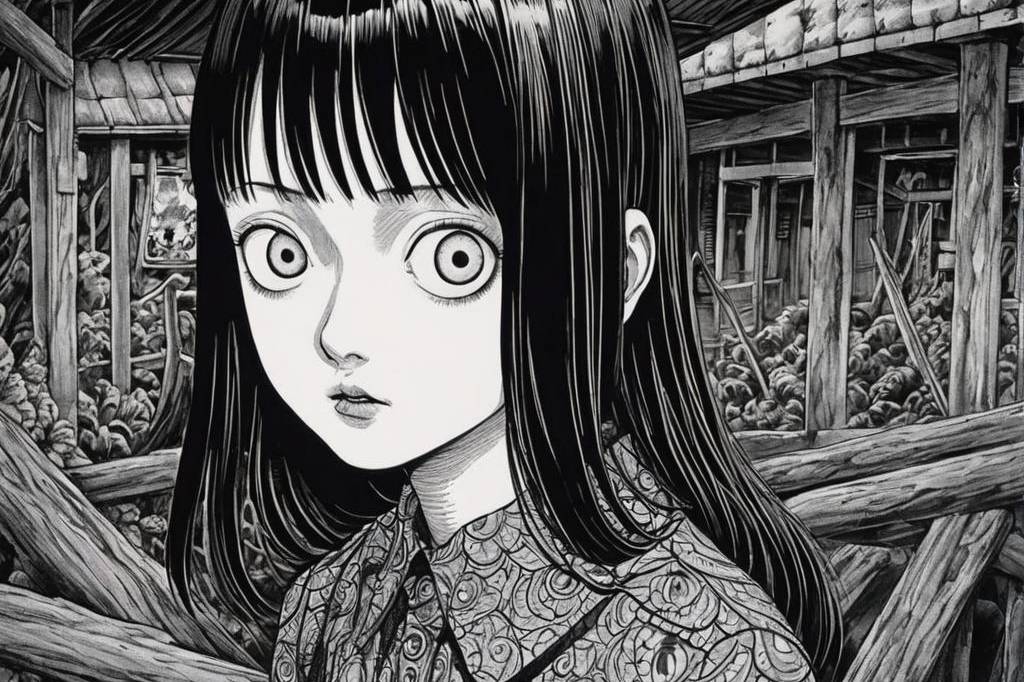

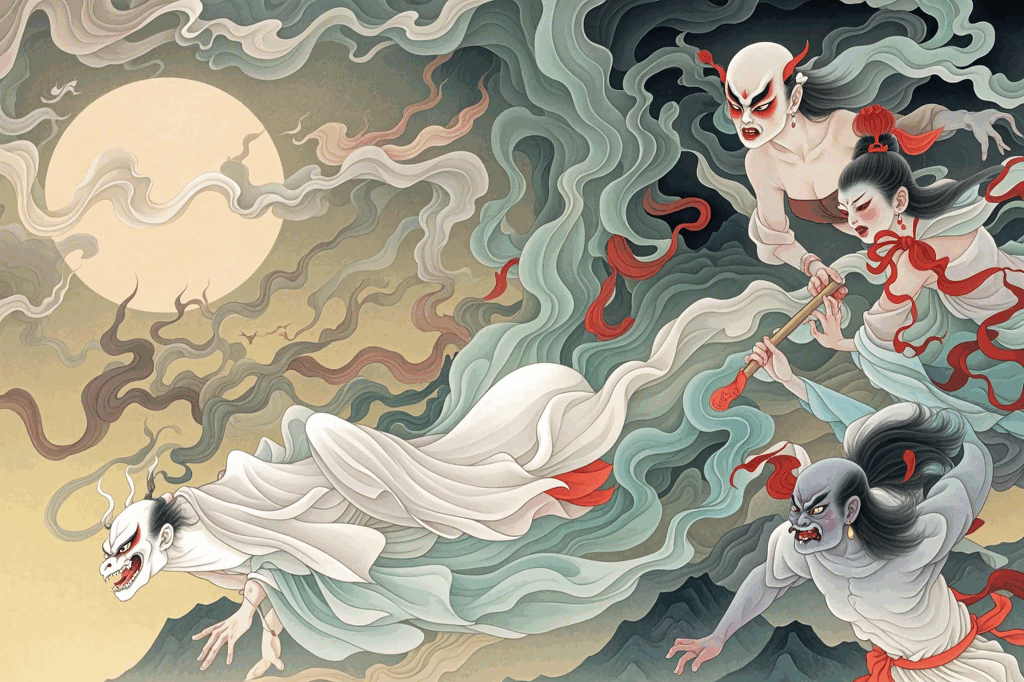

梦中,有人拍了拍柳敬亭的肩膀。他睁眼一看,面前站着一位须发皆白的老者。见他醒了,老者顺手拿起他的答卷,看了一下说道:“年轻人,你这文章可有诸多不妥之处啊!”柳敬亭见老者仙风道骨,心想老者必定是饱学之士,忙请老者指教。老者一一指出他答卷中的不当之处,并提出修改意见。柳敬亭大服,忙问老者名讳。老者答:“老夫叫浪依离。”柳敬亭道:“百家姓中似无姓浪的。”老者微微一笑,说:“且不问这个,那最后一联可曾对出?”柳敬亭说还未对出。老者提示道:“你家中可有田地?秋种何物?”柳敬亭闻听此言,立即一拍桌子,兴奋地说:“学生明白了。”柳敬亭从梦中醒来,身边空无一人,原来是黄粱一梦。他顾不得多想,提起笔对道:麦黄麸赤面如霜。

三天后,主考官晋见乾隆,奉上三张考卷请乾隆定夺,其中秦起云才学最高,柳敬亭对出了那副奇联。乾隆仔细阅览考卷后,意欲将秦起云点为状元,柳敬亭点为榜眼。心念至此,他拿起御笔,越过柳敬亭试卷,目及卷上对联,心中微微一动,暗道:这对联可真是鬼斧神工啊!就在这一念之间,一滴朱砂正巧落在柳敬亭三个字上面。乾隆不由苦笑道:“天意,文章不及秦起云,造化难比柳敬亭啊!这状元可是天定啊!”

喜讯传到扬州,柳家张灯结彩。柳敬亭将梦中之事讲给家人,柳若谦慨然道:“是祖上积德,荫及子孙啊!”秋去春来,转眼一年过去,又到了农忙时节。柳若谦来到自家农田,当他看到地中间一座无碑坟墓时,心中微微一叹。

原来这坟中埋着一位寒儒,他一生贫困潦倒,死后无处安葬,其家人慕柳若谦乐善好施之名,夜里将尸体下葬于此地。柳若谦知道后并未责怪他们,反而拿出银两,让他们谋生去了。此后每到农忙春耕之时,柳若谦总要犁地人靠两边犁,唯恐伤及坟墓。当下人又问道:“老太爷,今年……”柳若谦想也没想,仍像往年一样随口答道:“让一犁吧。”话刚出口,他猛然醒悟,所谓“浪依离”者,竟然是“让一犁”!柳若谦忙命人备了香烛纸马,亲自焚香叩拜,又遣人制一石碑立于坟前,上书“恩公让一犁之墓”。