明朝末年苏州有一位姓秦的书生,平生好学多才,尤其擅长作诗谱曲。但人品极其轻薄,喜欢讽刺人。

见到相貌丑陋的人,当面就能作出一首诗来;若听到有什么可笑的事,只要一入他的耳,就马上可以完成一首歌,以此嘲讽他人。

他的好友开后门进学堂,秦就作《游宰诗》一百首“贺”他;邻居家有男女丑事,秦就作《黄莺儿》十首“赠”他。

风花雪月,捕风捉影,写得有声有色,其作品流播人口,达于远近。

秦书生因此而屡屡受人打骂,且被告到官府,甚至要除去他的功名,但他还是不改正。

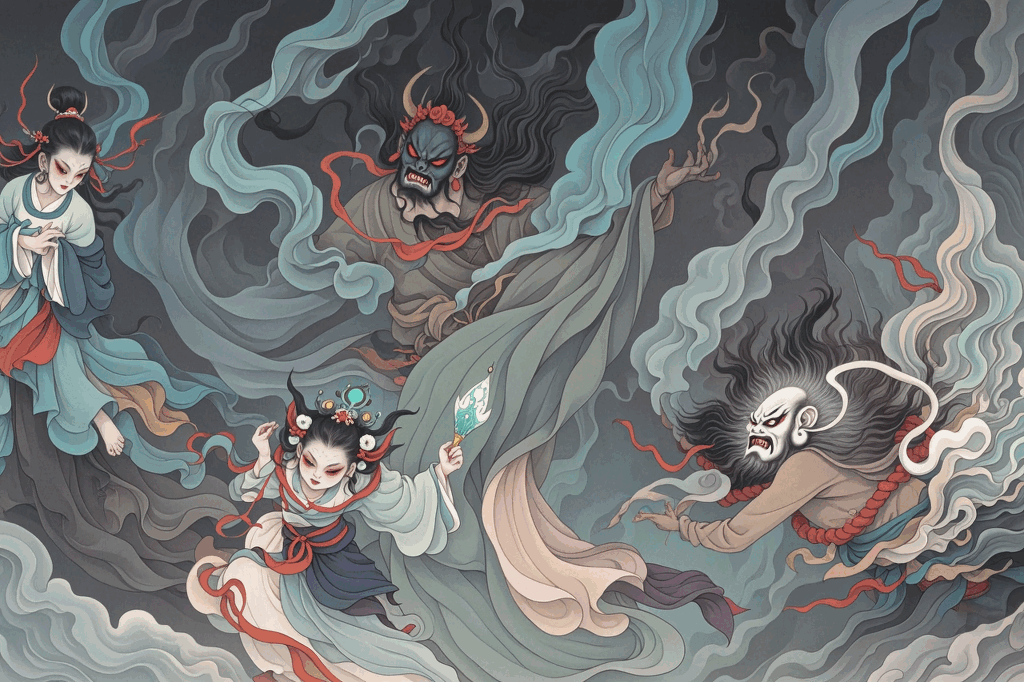

晚年忽得疟病发狂,吃自己粪便,拿刀自割舌头。家人夺去刀,将他锁在空室中。他找不到刀,于是就自嚼舌头,细细吐出,臭闻户外。后来从窗户缝隙看见庭院中有劈柴斧头,就奋力冲出窗外,取斧自斩而死!

【批】

于觉世说:以秦书生的才华,用来劝人向善改善民风是不难做到的,可为什么要把这种才华当作自己杀身取祸的工具? 这与用隋侯的宝珠去弹雀,用太阿的宝剑去砍柴有什么两样?

最近有一书生,自认为是个奇才,考试必中。然而喜好把经书的圣贤教诲拿来作戏谑之谈,后来屡次被推荐录取,每次皆因后场有讹而名落孙山,这都是毁谤圣言教诲的果报。

世间有点才学的人士,往往犯此错误而不知其非。

噫!如此读书,与优人演戏有何不同?读书人的形象就是被这种人败坏的。

故事评价:这个故事讲述了一个名叫秦的书生,他才华横溢,擅长作诗谱曲,但人品轻薄,喜欢讽刺他人。他见谁不顺眼,就写诗嘲讽;听到什么可笑的事,就谱曲戏弄。他的才华虽然出众,却用在了错误的地方,最终导致他屡遭打骂,被告到官府,甚至面临失去功名的危险。然而,他依然不改正自己的行为。故事的结局更是令人唏嘘,秦书生晚年病发狂,自残甚至死亡。这与他之前的所作所为形成了鲜明的对比,也反映了他对自己行为的深刻反思。然而,这也提醒我们,才华如果不用在正途上,最终只会害人害己。故事的评语更是点明了问题的核心:才华应该用在学习、研究和教化上,而不是用来讽刺和戏弄他人。如果将才华用错了地方,最终只会自取其祸。这个故事告诉我们,做人要懂得尊重他人,才能得到他人的尊重。同时,也要正确使用自己的才华,才能发挥其真正的价值。