21

那天之后,我离开了福耄村。

临走前,我去见了王郎中。

“您真的不走吗?”

“我这一辈子,若是有你一半的清醒,这村子里,也不会有这么多的冤孽。”

“我得留下,为我的不作为,付出代价。”

后来,我去了奶奶口中的城市。

我再回到福耄村的时候,已经是大学毕业了。

听舍友说,有一个偏僻小山村,风景不错,非常适合采风。

等到了我才发现,她说的这处小山村,原是我的家乡。

只是如今的福耄村,和我离开时不太一样了。

家家户户的院子中间,都用砖砌了一个窑,应该是用来烧火烤吃食的吧。

整个村子一个年轻人都没有,只有一群六七十岁的老人家。

从各自的家中出来,凑到村头,晒着太阳,嗑瓜子,唠家常。

“年轻人都出去,给村子挣福气去了,我们这些老骨头,就守着家罢了。”

耄耋之年的他们,如今这副岁月安稳的样子,果真担得起福耄之称了。

我们住进了一位姓周的老奶奶家里,她有一个孙女,去外地读书了,许久没有回来,家里便空了下来。

周奶奶说她其实不姓周,是她男人、她儿子姓周,于是她也只能姓周了。

直到这时, 我们都觉得, 这趟采风之旅来对了。

室友出去上厕所,回来的时候, 却惨白着脸,浑身不停地颤抖。

“思寻, 这村子, 有鬼!”

我跟在她的后面, 沿着窗的缝隙向外望去。

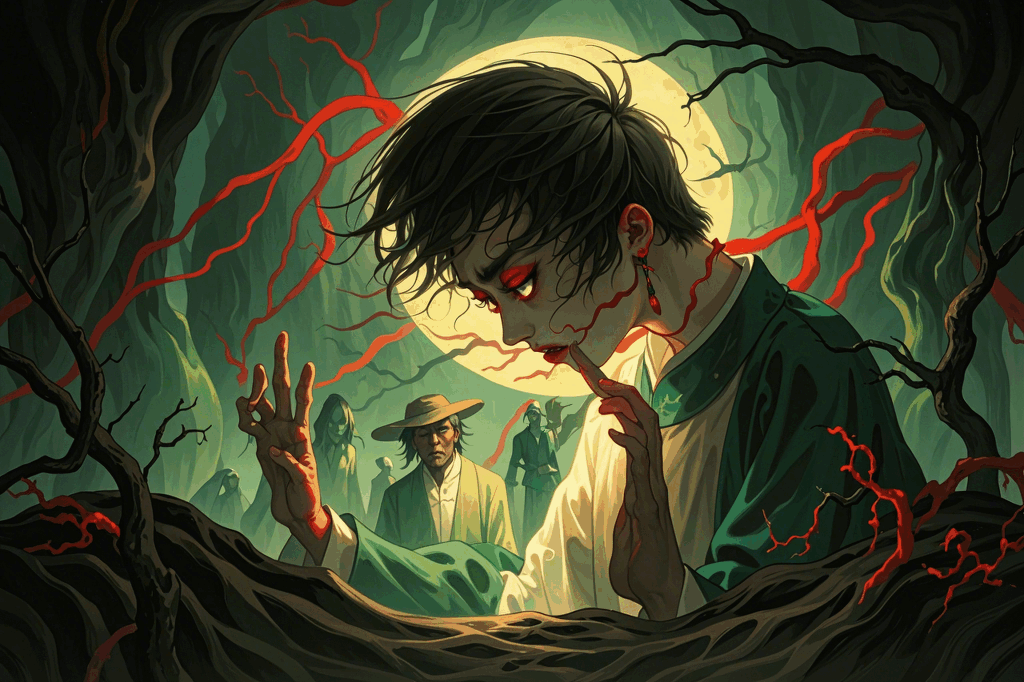

但见院内砖窑上,有一双烧得像棍子似的手伸出砖窑外, 手里还端着一只破口旧瓷碗, 正努力地把封门的砖墙推开

没多会儿,一个头探了出来, “它”的脸转过来时, 我们看到了一张被火烧过的脸。

那人的嘴上, 还叼着一只纸做的元宝!

不!“它”不是叼着元宝, 是元宝死死地咬在了“它”的嘴上。

两个人形从砖窑里爬了出来, 走到周奶奶的房间窗外,直直地跪了下去。

月光下, 它们像是在进行一场严肃的祈祷仪式似的, 对着周奶奶的房间叩拜了一夜。

接近天亮时分, 那两个人形从地上爬起来,钻回了砖窑里。

“它们”伸出手,捡起地上的砖, 又将窑口封得上了。

等到终于天亮了,室友飞快地收拾了行李, 拉着我轻手轻脚地出了门。

经过那砖窑的时候, 我们实在按捺不住好奇,凑过去从缝隙往里看了看。

空空如也。

我们再不敢耽误, 出了村就一路狂奔,直到跑上马路, 她才终于松了一口气。

室友拉着我的手,依旧止不住地颤抖。

“没想到, 那居然是瓦罐坟!”

“瓦罐坟?”

“对, 瓦罐坟!也叫寄死窑。在一些偏远地区, 会把丧失劳动力的老年人送去寄死窑,家里人送一顿饭, 就添一块砖,等洞口封死了, 老人就只能在寄死窑里活活饿死。”

“只不过这个村子里的寄死窑里并没有什么长辈,都是青壮年!”

“他们不是人,全是鬼!你也看到了, 那里面明明什么都没有, 可晚上就会爬出鬼来!”

我回头远远地看了一眼村庄的方向,搂着室友的肩,轻声安抚:

“没事,这地方,我们不再来就行了。”

他们, 有他们自己的路要走。

不过,那不是寄死窑,是福耄窑。