故事发生在1990年夏季的某一天。我的邻居阿四古家热闹非凡,在他家门口和屋檐下挤满了看热闹的人,个个对屋里的谈话洗耳恭听,人人对谈论的结果翘首以盼。在阿四古家里,一场激烈的讨论正在展开,坐在屋里的人唇枪舌剑、各抒己见。坐在屋里的人分为三方:一是阿四古家的堂兄伯弟,二是来自阿四古的老婆祯姐家的代表人物,三是以妇女主任和村中德高望重者为代表的第三方人物。原来,阿四古要与祯姐离婚,这个会议就是要讨论他们离婚的事情。

据说,如果他们离婚成功,这将是我村自新中国成立以来第一个离婚成功的案例。但众人在参加这次离婚调解会议之前,就深知阿四古夫妻的离婚计划不能成功。因为,离婚是传统意义上强势的一方—作为丈夫的阿四古提出的,这让众人同情妻子,反感丈夫。并且,更让人气愤的是,在众人的心目中,阿四古的妻子祯姐不仅贤良淑德,而且美貌如花—一直以来,她被公认为我村的村花(从村中另一个寨子下嫁到我寨)。阿四古简直就是身在福中不知福,他有什么理由提出离婚呢?如果真离婚了,阿四古会被众人的唾沫星子淹死。

可是,让人觉得奇怪的是,按理讲,本来夫妻双方应该同时到场,然后各自陈诉,你抨击我不洗脚就上床,我怒斥你三天两头把家里的钱财偷偷往娘家拿,但作为妻子的祯姐自始至终没有抛头露面。对此,阿四古给出的解释是,祯姐偶染风寒,在里间卧床休息。不过,众人心知肚明,哪一个女人能忍受丈夫当着自己的面在许多外人面前揭自己的短呢?很明显,祯姐是在故意躲避这种尴尬场面!

无论如何,在场的人都坚决要当事人阿四古给出明确的离婚理由。阿四古说了祯姐的一些不痛不痒的毛病,但都被众人一一驳回。众人发现,阿四古闪烁其词,似乎有什么难言之隐。这让在场的一个男人强烈不满。突然,这个男人大发雷霆,把他那胖乎乎的手狠狠地拍在八仙桌上,桌上的茶杯与杯盖被震得叮当作响,大吼道:“阿四古,别讲那么多没用的,你究竟想搞什么?我老妹有什么对不住你的地方,你直说无妨,但如果是因为你自己喜新厌旧,另结新欢,小心老子打断你的狗腿!”

这个男人是阿四古的大妻舅,他身材魁梧,浑身是胆,但为人忠厚老实,说话从不转弯抹角。他这声吼叫喊出了众人的心声,大家都目光灼灼地看着阿四古。阿四古垂头丧气地耷拉着头,一副百口莫辩的样子,但在大舅子咄咄逼人的攻势下,在众人满含责备的眼光下,他有必要证明自己的清白。沉思片刻,阿四古突然昂起头,清了清嗓子,说道:“她有病……”

什么,祯姐有病?听了阿四古的话,众人立即安静下来。人啊,有什么都可以,千万别有病。一般来说,农村人对待病痛的态度是:小病拖着,大病等死。病确实令人望而生畏、谈之色变。此时,大部分人认为,祯姐患了什么不治之症。但又一想,不对啊,即便祯姐患了大病,作为丈夫的阿四古也不应该在这个时候提出离婚啊!这时候离婚,不仅违反婚姻法,而且也有违人伦。看来,事情绝对不会那么简单。突然,阿四古的大妻舅哈哈大笑起来,笑得前仰后合,骂道:“他妈的,你才有病,两个小孩都这么大了,能有什么病?我老妹健康得很!”显然,阿四古的大妻舅认为阿四说的是妇科疾病,他怒极而笑—女人患了妇科病,并不是多大的事情,治好不就得了。这阿四古太他娘的小题大做了。

然而,阿四古却战战兢兢地说:“她……变……了……”说完,他拼命地摇头,苦笑,眼睛时不时瞟向里间的房门口。

听到阿四古话中有话,众人面面相觑。突然,阿四古大叫一声:“啊!”众人这才发现,不知什么时候,身材瘦削、面容冷峻的祯姐悄无声息地站在里间房门口。她上身穿着白色的的确良上衣,下身穿着黑色的土布西裤。乍一看,祯姐没有任何异样之处。但据说,当时也在场的省叔公却发现她的走路姿势和眼神有些不同寻常。

祯姐的出现让众人的精神为之一振,一直缺席的另外一个当事人终于登场了,这么一来,这次会议应该会比较容易商量出个结果。

祯姐站在里间门口一动不动,没有向在场的任何人问好。看起来,她脸色青白,好像有点不舒服。她温和地对哥哥说了声:“哥,不关阿四古的事,他喜欢离,就离吧!”

大舅子立即站起来,走到祯姐旁边,想去拉妹妹的手,然而却似乎只挽住空荡荡的袖子,但粗心大意的他没有在意,回过头来对阿四古嚷道:“你看看我妹妹,像有什么病吗?是你自己有病吧,以后再说离婚,老子打死你!”

见火候差不多了,妇女主任凤姑也站起来,走到阿四古面前,热情地劝阿四古:“对呀,阿四古!已经生过孩子的女人,谁能没有一点小毛病呢?没什么大碍的。夫妻间要相互体谅嘛。再说,一直以来,阿祯既孝敬父母,又疼爱孩子,没有对不住你家的地方,做人要讲良心,好好给她治病。俗话说:‘百年修得同船渡,千年修得共枕眠。’难得有缘结为夫妻,就应该珍惜,白头到老嘛!”

凤姑的这番话说到众人的心坎上去了。毕竟,谁都不想看到阿四古的家庭破裂。可是,从头到尾,阿四古都没有在大伙儿面前明确说出祯姐究竟患的是什么病。他似乎有所顾忌,有所畏惧。但阅历丰富、目光犀利的老大省叔公暗自判定,祯姐应该是患病了,而且很可能患的是大病。

看到阿四古没有爽快地表态,其他人出来附和,你一言我一言地指责阿四古。众口铄金,积毁销骨。阿四古只得忍气吞声、委曲求全。最后,凤姑对众人说:“没什么大事,大家都散去吧,阿四古夫妻之间只是有点小误会,让他们夫妻俩冷静冷静。”

就在大家想要离去的时候,有个叫育狗的人慌慌张张地挤了进来,见到凤姑,他喘着粗气说:“凤姑呀,我找你找得好辛苦呀,镇上派出所的人来了,书记叫你去村委办公室招呼他们,并给他们安排午饭。”凤姑急忙离开我寨,向村头的村委办公室走去。

派出所的人来了?不会是来搞户口调查吧?报信人育狗刚想离开,就被我寨的人截住了。有人疑惑地问他:“育狗,派出所的人怎么来了?不会是村委发生了什么事吧?”

育狗“哎哟”一声,回过头来,看着寨子里所有等待答案的人,惊讶地问:“不是吧,难道你们寨子的人还不知道吗?昨天,我寨的张伯婆到单丘田(地名)砍金竹。呀哟,她被吓得半死。在小坑旁的草丛里,她看到一个白色的东西,本以为是白色蛇皮袋呢,老眼昏花的老人家走近时感觉好像是一具动物尸体,然而,凑近仔细一看,我的妈呀,哪里是动物尸体呀,是人呀,而且没有头,你们说恐怖不?”

什么?无头尸体!众人听了都瞠目结舌,有人迫不及待地问育狗:“那尸体是谁的呀?”

育狗故作深沉地说:“你们寨子不会少了谁吧?你们想想,会不会前几天谁出去了,到现在还没有回来呢?”

有人立即驳斥道:“去你的,我寨的人怎么会去单丘田那么远的地方呢?”这话说得没错,单丘田与其他县交界,不在我村的管辖范围之内,从村头到单丘田,有六七千米远,我寨的人怎么会去那儿呢?

育狗嬉皮笑脸地说:“我怎么知道是哪里的人呢?但肯定不是我村的人。不过,听张伯婆说,那是一具女尸。”

原本七嘴八舌的村民立即安静下来,气氛紧张得令人窒息。

“女尸?”突然,从人群中传来一个低沉的声音。这个声音不像是问育狗,而像是自问。

众人循声望去,发现原来是省叔公在低头自言自语。省叔公一副若有所思的样子,好像知道那尸体是谁的似的。

突然,省叔公心头一惊,扭头向祯姐站立的里间门口望去。然而,那儿已经没有祯姐的踪影,估计她又进去卧床了。

当时,谁也没有想到,事情竟然跟祯姐扯上关系。

诡异的是,当祯姐站在那儿时,省叔公也看了她一眼。之后,省叔公感到眼睛很不舒服,头痛欲裂,他偷偷溜回家里,躺在床上休息了一会儿,才感到舒服点。接着,他又回到阿四古的屋里参与谈论。当时,对此,众人都以为是老年人的正常生理现象。

接着,众人在惶恐不安的气氛中心情沉重地散去,一个疑团在每个村民的心中形成。作为寨子里老大的省叔公,他以自以为是的方式,在晚上作出了对祯姐的攻击。

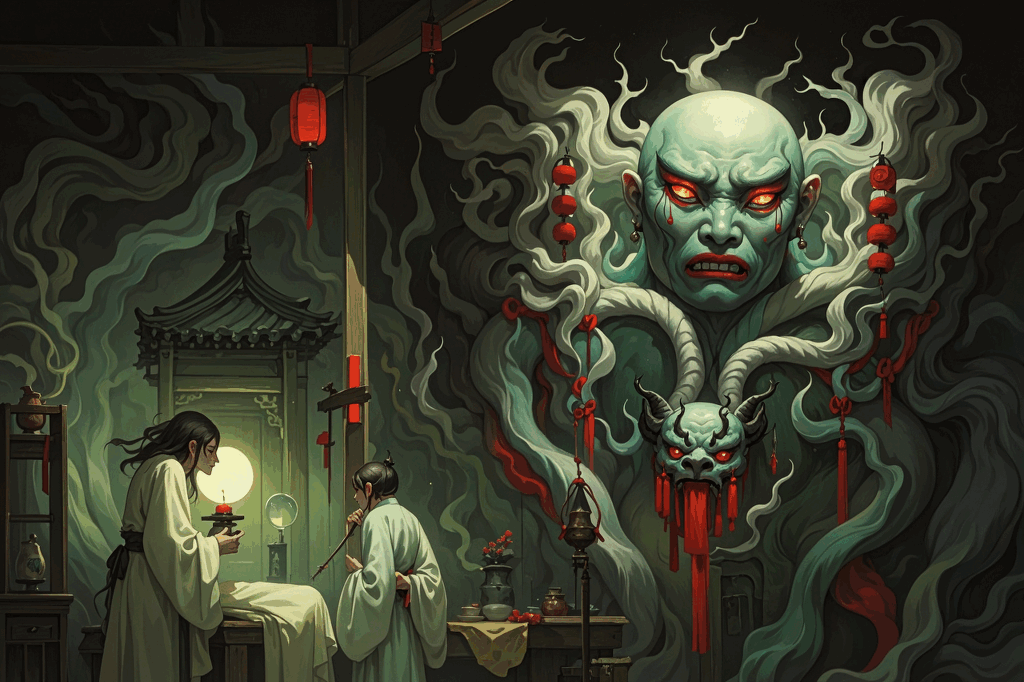

当天晚上10点多,省叔公把孙子叫到身边,小声地叮嘱孙子,叫孙子悄悄去阿四古家把阿四古及其父亲叫来,但千万不要让祯姐知道。时年7岁的小孙子果然是个精灵鬼,不负众望,把阿四古及其父亲找来了。

省叔公立即把阿四古和其父亲带到自己的睡房,关上门,还特地插上门闩,然后请两人坐下来。

省叔公泡了一壶茶,请两人喝茶。省叔公低声问:“四古,你老婆去过单丘田吗?”

“单丘田?”阿四古立即恍然大悟,脸上露出惊喜的神色。看来,省叔公察觉到了自己老婆的变化。他之所以想离婚,主要是因为害怕产生了变化的老婆。阿四古根据省叔公的问话推测省叔公应该已经找到症结所在,他兴奋地说:“阿叔,你也发现阿祯跟以往不同?”

省叔公立即示意阿四古说话小声点,然后点了点头,示意阿四古回答。阿四古沉思了一阵,回头望了望那扇紧闭的门,低声说:“她没有去过。”

“没有?”省叔公喃喃自语道,然后把目光投向阿四古的父亲。四古的父亲认真地回忆了很久,低声说道:“阿祯这段时间确实没有出过远门,也没上山,更不用说去离寨子那么远的单丘田了。你这么留心单丘田,莫非是因为那具被发现的尸体?你的意思是阿祯被鬼上身了?”

突然,一扇窗户“吱嘎”一声打开了。从屋子里面依稀可以看到窗户外迅速闪过一个人影。屋内的三人不约而同地站了起来,大家都缄口不言,默默注视着窗户外边。

省叔公咳嗽一声,故作镇定地喊道:“是谁在外面呀?进来喝茶啊。”

可是,外面没有任何声响。阿四古慢慢地站起来,蹑手蹑脚地走到门后,把耳朵贴在门框上。

突然,一阵匆忙的脚步声由远及近,在房间门口戛然而止。接着,传来“砰砰砰”的敲门声。门外传来一个女人的声音:“省叔公,四古在吗?”

省叔公愣了一下,没有说话。躲在门口的阿四古又蹑手蹑脚地走回到茶几旁边,他指了指门口,脸上露出紧张的表情,小声对省叔公说:“是阿祯!”

省叔公示意他搭话。于是,阿四古喊道:“我在呀,有什么事?”

从门外传来阿祯焦急的声音:“小孩要拉屎,你陪他去吧。”

“哦,好的。”四古在屋内应了一句。门外又传来了脚步声,不过,声音越来越远,越来越小。显然,这是祯姐往回走的脚步声。四古焦急地问省叔公:“阿叔,怎么办?”

省叔公显得焦躁不安,他思索了一会儿,然后对阿四古的父亲说:“你明天去找曾开,举办一次问神活动,虽说阿祯没有去过单丘田,但我仍怀疑她被鬼上身了。当务之急是查明她遇到的鬼属于哪种类型,然后对症下药。”

阿四古的父亲神色凝重地点了点头。阿四古起身要离去,走到门后,刚要拉开门闩时,听到省叔公的叮嘱声:“四古,你今晚留意一下,看她有没有不寻常的举动。”

阿四古“嗯”了一声,打开门。一个身影赫然立在房门口!没有心理准备的阿四古大叫一声“鬼啊”,吓得立即跑回屋里,连门都忘记关上了。

省叔公和阿四古的父亲立即迎上满脸惊恐的阿四古,都疑惑不解,他们实在不明白阿四古为何有此举动,门口一切如故,没有任何异常。

阿四古魂不守舍地说:“刚才……有鬼,就……在……门口!”

这时,从屋外老远传来祯姐生气的声音:“鬼,鬼什么,你就是个打靶鬼!叫你带小孩去拉屎,你磨磨蹭蹭,大半天了都不回家。这会儿,小孩的屎都快要拉到裤裆里了,还不快回家!”祯姐来势汹汹,眨眼之间,她话还没有说完,人就出现在门口。她的头发很湿,散乱地披着,遮住了脸庞,偶尔露出两只黑眼睛,像个无脸鬼。她穿着一条的确良裙子,流露出几分妩媚,也流露出几分性感。看上去,她似乎没有穿内衣。看样子,她应该是刚刚洗完澡。

更让三人惊讶、疑惑的是,祯姐像是知道他们在谈论的话题似的,她怒斥阿四古:“你刚才说什么鬼?这个世界能有什么鬼?人死就归土了。去问曾开,他还不是装腔作势?”说完,祯姐扭头冷冷地对省叔公说:“对吗?叔公。”

省叔公一愣,语无伦次地说:“哦……是……是的。”过一会儿,省叔公镇定下来。站在眼前的祯姐跟白天的那个简直是判若两人,她说话中气十足,走路步伐有力。省叔公尴尬地笑了笑,敷衍道:“没有鬼,我们几个在这里讲别的事情呢。四古,你快回家带小孩去拉屎吧。”

当天晚上,省叔公夜不能寐,百思不得其解。据阿四古后来讲,祯姐当天晚上似乎恢复到以前的温柔状态,并且当天晚上他们还过了一次完美的夫妻生活。

事后得知,当天晚上的祯姐确实是正常的。她这种特殊的病间歇性发作,时有时无,让人捉摸不透。但阿四古对祯姐仍然心有余悸,随时密切注视她的表现。

第二天,因为祯姐的恢复,阿四古的父亲没有去找曾开。而前一天传得沸沸扬扬的无头尸体案件,却有了新的进展。

据陪同派出所的人到现场的村民讲,他们在单丘田果然找到了那具无头女尸。女尸的腹部已开始腐烂,死亡时间应该有一个多星期了。根据现场的蛛丝马迹初步判断,这是一桩奸杀案。

勘察现场的人都很纳闷:单丘田这个地方相当偏僻,离我村最近的地方也还有六七千米远,谁会去那儿作案呢?有人认为,凶手很可能是个流浪者。

派出所的人逐个寨子走访、调查。在村长和凤姑的陪同下,他们来到我寨老大省叔公家—选定的落脚点。整个寨子的人被召集来后,省叔公家被里三层外三层地围得水泄不通。我寨的小孩子也都跑来凑热闹,年幼的我也不例外。

几个重要人物商量一阵后,村长站出来郑重其事地说:“各位,是这样的,料想大家在昨天就已经听到在单丘田发生的命案情况,现在,派出所的同志来我寨想进一步了解一些相关情况。知道相关情况的村民,请如实告诉派出所的同志。最近一两周,有谁来过我村?”

众人都闭口不言,现场气氛有点沉闷。毕竟,眼前的这些人可是平素极少打交道的公安人员,眼下谈的事情可是人命关天的命案案情,跟平时的吹牛大不相同,可不能胡编乱造。见此,派出所所长微微一笑,对大家亲切地说:“大伙儿不用紧张,我们只是简单地作个记录,谁知道什么线索就请畅所欲言吧。”

紧张的气氛立即缓和下来,大家开始交头接耳。忽然,阿发叔眉头一皱,若有所思地说:“我知道的这个不知道算不算线索。”众人立即安静下来。阿发叔接着说:“八九天前,我正在割田埂上的草,看到一个年轻的女人经过,好像是长头发,我还以为是村尾寨子里谁家的女儿外出打工,但后来得知,这段时间村尾寨子并没有谁家的女儿外出打工。”

派出所所长点了点头,在本子上作记录,接着问:“还有人见过这个女人吗?”

现场再一次陷入沉寂,许久,众人都没有答话。

“我见过!”突然,一位小孩子稚嫩而又清脆的声音在门口处响起。村民个个循声望去,却被密密麻麻地站在门口的身材高大的村民挡住了视线。究竟是哪一个小孩子说话,一时无法得知。

“我也见过!”“我也见过!”六七个小孩不约而同地叫道。

顿时,人群骚动起来,自发地让开一条通道,但没有一个小孩敢走到派出所的人面前,都在人群的尽头胆怯地东张西望。

派出所所长远远地向小孩子们招手,亲切地说:“小朋友,都到这里来,别害怕,你们知道什么就说什么。”

机灵鬼阿湖勇敢地走到派出所所长面前。见此,其他几个小孩也走了过来。

派出所所长打量了一下站在最前面的阿湖,亲切地说:“你说吧。”阿湖双手叉腰,不慌不忙,像个大人似的,得意洋洋地说:“一个多星期前,吃完午饭后,我们一起去山下潭(水潭的名称)游泳。走到水潭边的时候,看到一个长头发的女人在浅水区游泳。我们平时游泳时放衣服的石头竟然被她占用放衣服了。”

“然后呢?”派出所所长迫不及待地追问。

其他的小孩也望着阿湖。阿湖想了想,说道:“然后呢,然后我们到靠近下游的地方游泳。我们游了一个多小时。我们穿衣服时,发现她已经不在了,不过,她放衣服的石头上留下了一个东西。”

派出所所长急忙问阿湖那个东西是什么,阿湖却涨红了脸,一副打死也不说的样子。奇怪的是,站在阿湖旁边的其他几个小孩“咯咯咯”笑起来。周围的大人们都莫名其妙地望着这群小孩。

突然,阿湖的妈妈走了过来,恶狠狠地说:“阿湖,你可不要胡说八道呀,这可关系到公安同志破案。”

派出所所长示意阿湖的妈妈别说话,鼓励阿湖继续说下去。阿湖的小脸涨得通红,他犹豫了一会儿,忽然灵机一动,扭头对身旁一个叫木头的小孩说:“木头,你说呀!”

“奶罩!”心直口快的木头脱口而出。

现场的人都面面相觑。当时,在相对保守的农村,在光天化日之下说出这两字,即使是成年人,也需要很大的勇气。

不过,话说回来。世人都说童言无忌,这些小孩子的话可以当真吗?

其实,我也跟其他小孩一起去游泳了。我也见证了那一幕。

当时,我们回到潭边穿衣服时,发现那个女人已经离开了,但放衣服的石头上留下一个东西。有的小朋友还不知道那是什么东西,木头捡起它,沾沾自喜地说:“这是奶罩呀!”他把两手穿过去,把它挂在胸前,像戴了副眼镜似的。这惹得大伙儿哈哈大笑。

有个小朋友嘲笑道:“木头,你怎么对这个这么熟悉呀?你是不是因为偷看你姐姐洗澡才知道的?”大伙儿笑得更欢了。

木头恼羞成怒,立即脱下奶罩,把它狠狠地摔在石头上,随即捡起一块石头,准备跟嘲笑他的小朋友打架。其他的小朋友立即把木头拉开了。

了解这段插曲后,派出所所长问道:“后来,那个奶罩怎么了呢?”

木头无奈地说:“我们走时,它仍然被放在那块石头上。”

派出所所长接着问了一些其他情况。最后,他带着随他一起来的同事离开了我村。

派出所所长的离去,标志着这一无头女尸命案从此成为我村的无头公案。这并不奇怪,原因有四:第一,此案没有原告。命案发生后,在很长的一段时间里都没有死者的家属去找警方;第二,当时我镇派出所只有三名工作人员,各种各样的案件和纠纷让他们穷于应付;第三,我村处于大山中,几乎与世隔绝,这一命案的信息并没被大范围地传播开来;第四,当时不像今天。今天信息传播快,能在网上发帖,能进行网络通缉。

围观时,人群中有一个人又惊又怕,冷汗直冒,这个人就是阿四古。他似乎明白了什么。明白过来后,他既担心,又害怕。他的担心并非杞人忧天,因为在当天晚上他的担心就得到了证实。

当天晚上,阿四古神思恍惚。因为他的心中藏着一个巨大、无法承受的疑团—他好像偶然在家中看到过白天小孩子说的那只奶罩!阿四古静静地躺在躺椅上,陷入了痛苦的沉思中。按理讲,家中不应该出现奶罩呀。当时,农村妇女极少戴奶罩,一般是用小背心充当奶罩,阿四古的老婆祯姐之前从没戴过奶罩;况且,阿四古有一个两岁多、需要喂奶的儿子。如果祯姐戴着奶罩,那她给小孩喂奶就很不方便呀。让阿四古不敢想象的是,就在这些天,他偶然发现自己的老婆多了一只那玩意儿!

突然,一个既熟悉又陌生的声音在阿四古的耳边响起:“你在想什么呢?”阿四古顿时吓得腿脚发软,脊背发凉,他战战兢兢地回过头来,却没有看老婆的脸,特地向她的胸部望了望。他感觉到今天晚上她又戴上了那只来历不明的奶罩。阿四古想说点什么,但紧张过度的他一时半会竟然无法张口。

祯姐又冷冰冰地问道:“阿四,你在想什么呢?”

阿四古的心怦怦直跳,过了许久,他终于找到了搪塞的借口:“我们家最近很不顺,爸上次上山莫名其妙地摔伤,小孩又无缘无故地患了重感冒,我在想,是否应该去请曾开来做法事。”刚说完,阿四古就发现自己说错了,这不是明摆着声东击西吗?他紧张地偷偷观察祯姐的反应。

凶狠的表情在祯姐的脸上一闪而过,但它没有逃过阿四古的眼睛。在那一瞬间,祯姐的面容显得异常狰狞。看得出,祯姐强压住了心中的怒火。因为她立即转过脸去掩饰自己的表情,再转过脸来时,她的眼睛分明变得浑浊起来。

对这一切,阿四古装作没有看见。祯姐悄无声息地离开了。阿四古看得一清二楚,祯姐走路确实与往日大不相同,动作幅度很小,没有一点儿脚步声,像一阵风飘进了房间。让人觉得诡异的是,此时屋外阴风四起,阿四古不由得打了一个寒战。今晚自己还回去跟她同床共枕吗?对这一点,阿四古连想都不敢想了。

阿四古起身走到大门口,在屋檐下呆呆地站着。突然,他感觉到有一只手轻轻地搭在他的肩膀上。阿四古惊骇欲绝,扭过头,正要大喊“鬼呀”,却发现是省叔公,硬生生把快到嘴边的话憋了回去。

省叔公没有说话,示意阿四古跟他走。

来到省叔公的房间后,省叔公严肃地说:“四古,我早就站在你家的屋外了,你们说的话我听得一清二楚,你媳妇的一举一动我也看得一清二楚。她真的是被鬼上身了呀!她平时哪里会那样走路,那样说话呢?我看,她不是生病;生病不应该是她现在这个样子。你说呢?”

听了省叔公的话,阿四古吓得额头直冒冷汗,他哆哆嗦嗦地说:“我感觉……也……是……不行,明天……一定要去找曾开……驱鬼。”

省叔公点头,担忧地说:“你刚才对她道破天机,她已经知道你清楚她的真实身份,我怕她对你动手,我想你今天晚上最好不要回去。我们还不知道这个鬼是什么类型的鬼。如果是个恶鬼,那就麻烦了。”

阿四古吓得浑身发抖,他结结巴巴地说:“叔公,今晚我……就在你这里过夜吧。”

当天晚上,省叔公给阿四古做伴。省叔公家客房有两张床,省叔公和阿四古各睡一张床。阿四古在床上辗转反侧,一直想着老婆被鬼上身的事情。临近午夜,整个寨子静得出奇。忽然,寨子正堂屋的大门“吱嘎”响了一下,似乎早料到会有事情发生,省叔公闻声起床,腿脚灵便地爬到摆放在房间后窗旁边的一张书桌上。省叔公眯着眼睛,凑近窗户的缝隙处,往窗外张望,仔细观察了一分多钟后,他跳到地上,激动地对阿四古说:“四古,是你老婆!你老婆走了!”

走了?阿四古脸色煞白,躺着床上一动不动。省叔公匆忙穿上布鞋,回过头来对发愣的阿四古说:“还愣着干什么?走呀,你还要不要你老婆呀?跟着她!如果是恶鬼上身,她会做傻事的,甚至会因此丧命的,必须跟着她,在必要的时候出手!”

阿四古这才反应过来,立即在水缸中打了一盆水,把头深深地埋进盆里。过了几秒钟,阿四古抬起湿漉漉的头和脸。被冷水一激,他顿时觉得精神抖擞。阿四古摸了一下脸,跟着省叔公走到门外。

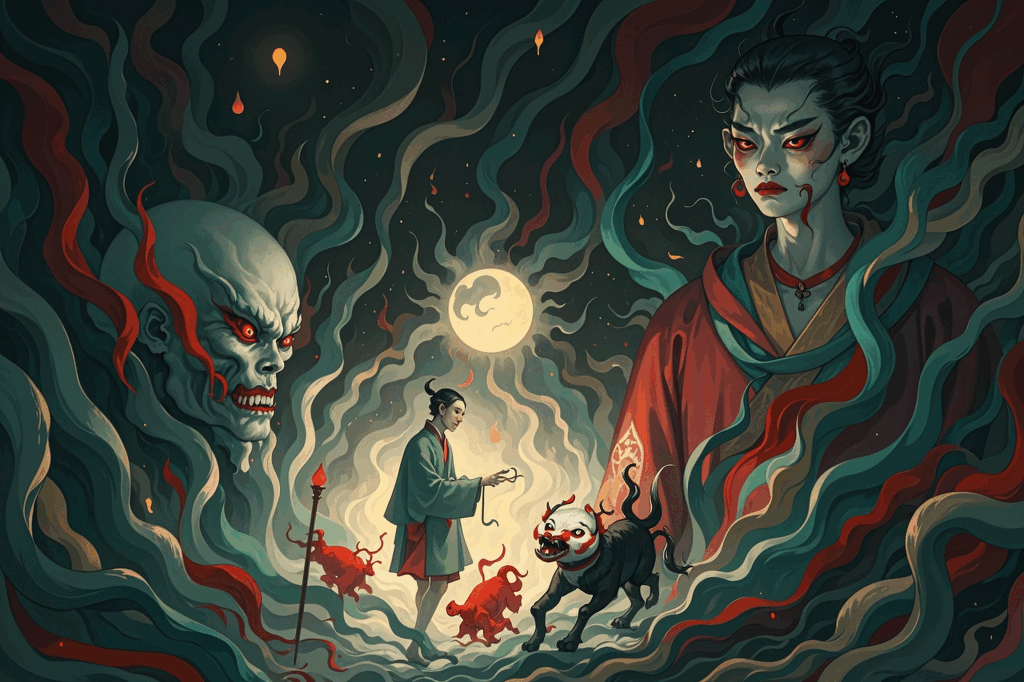

是夜,月明如昼。寨子里一片死寂。此时,估计除了两个人和一个“鬼”在外面游荡,有生命的东西都熟睡了。省叔公和阿四古一前一后穿过正堂,朝寨子的大门走去。月光下,他们的影子在地上跳跃着。他们蹑手蹑脚地走到寨子的大门后面,探头往大门外张望,看到了正在寨子外游荡的祯姐。她穿着长长的睡裤。裤脚在地上拖曳着。看不清她是在走还是在飘。更让人觉得不可思议的是,走路时,她的双手和身体连成一体,几乎没有摆动。

“跟上她!”省叔公颤抖着说。这让阿四古打了一个寒战。在他的印象中,省叔公是一个从容镇定的人。毕竟,七十多岁的省叔公历经世事,见过大风大浪。但此时,明显看得出,省叔公害怕了。阿四古则更不用说,害怕得浑身颤抖不已。但再怎么害怕他也得挺住,眼前这个让他感到陌生、恐惧的女人,毕竟是与他相濡以沫的老婆啊!今晚之后,他还能拥有她吗?

省叔公和阿四古紧紧地尾随祯姐。

寨子的大门外是一大块平地,平地下面是一片广阔的水田。当时,水田里插满了秧苗。祯姐沿着田埂走,穿过水田。接着,她走到一个石坝前,爬了上去。再接着,她跳下石坝,走到山下潭旁边。山下潭是寨子里的人平时游泳的地方。前面讲过的发现奶罩的几个小孩就是在山下潭游泳的。

当祯姐到达山下潭时,省叔公和阿四古趴在石坝的边沿窥探。

祯姐深更半夜到这里来究竟要干什么?

难道是恶鬼让祯姐跳河自杀?不可能,我村土生土长的人水性都很好,跳河自杀只是自寻烦恼,淹不死的。

接下来发生的一幕让省叔公和阿四古看得目瞪口呆。

祯姐走到山下潭那块放衣服的大石头前,站住,面对着深潭,背对着石坝,慢慢把上衣脱去。见此,省叔公看不下去,扭过脸。阿四古目不转睛地盯着他老婆,想知道她究竟要干什么。脱掉上衣后,祯姐又慢慢地摘掉身上的奶罩,然后把奶罩扔进深潭里,依依不舍地向深潭里的奶罩挥了挥手,像是向其告别。过了一会儿,祯姐穿好上衣,若无其事地往回走。

省叔公和阿四古立即躲到两块大石头后面,避开了迎面走来的祯姐。奇怪的是,当祯姐从他们附近走过时,有脚步声,其走路姿势与她从前正常时的一模一样。

省叔公和阿四古都明白了,原来,一切都是奶罩惹的祸!

后来,我想了很久仍不明白:为什么祯姐要把别人遗失的奶罩戴在自己身上?想想,这个举动令人恶心、不齿。或许是因为受经济条件所限,骨子里爱赶时髦、爱打扮的祯姐对奶罩渴盼已久,无意中发现了这个宝贝,便立即据为己有?或许是没见过世面的农村妇女祯姐对这个玩意儿好奇而偷偷捡回使用?又或者是一种强大的力量迫使祯姐这样做,让她去完成一个伟大的使命?

事实证明,最后一种猜测最符合实际情况,因为3年后发生的一件事情证实了这一点。

第二天,祯姐病倒了。阿四古终于请曾开来做法事。同时,阿四古也带祯姐去医院看病。经过一个多月的治疗和休养,祯姐好起来了。但有村民私下说,祯姐这次痊愈之后,尽管其性格、行为跟从前正常时的一样,但她那双眼睛似乎有点异常,偶尔会流露出幽怨的神色。

3年后的某一天,一个陌生的中年男人来到我村。他挑着两只箩筐,在寨子中叫卖,但跟他搭讪的人并不多。对他这种叫卖的人,村民早已司空见惯,称之为“卖杂货的”。他挑的两只箩筐中放置了很多村民日常生活所需的小东西,比如,针、线、鱼钩、内裤等。一般来说,每个寨子都有几个固定的卖杂货的来卖这些东西,村民只跟熟识的打交道。这个男人是第一次来我村卖杂货,难免会吃闭门羹。

据说当时祯姐想买几根针,在她跟那个卖杂货的男人碰面的瞬间,两人都愣住了,久久没有说话。旁边有个邻居咳嗽一声,祯姐才反应过来,连忙对卖杂货的人说:“给我3根针。”

但令人感到奇怪的是,那个男人竟然说:“我这里没有针。”

祯姐生气地说:“连针都没有,你还卖什么杂货?”

这个男人仔细地打量着祯姐,淡淡地说:“卖杂货只是表面上的工作,其实,我是在寻人!”

听到这话,祯姐情绪非常激动,又似乎非常慌张,一连喊了几声:“不,不!”她慌不择路地跑回家。阿四古发现祯姐躲在房内偷偷地哭泣。

见到这奇怪的一幕,邻居觉得莫名其妙,赶忙问那个男人:“这位阿哥,你说你在寻人,你寻的是谁呀?”

那个男人顿时眼圈红了,悲伤地说:“我是揭阳人,我老婆失踪3年多了。为了找到她,我做起了卖杂货的生意,目的就是到各个市县寻找我老婆。”

我寨的这个邻居是个热心肠的人,连忙跟他说起来3年前我村发生的无头女尸案件。此时,寨子里的其他人也闻讯围过来,大伙儿七嘴八舌地讲述当时的具体情况。这个男人听后,竟然在大众面前号啕大哭起来。因为他根据我寨村民讲述的细节确定那是他当年失踪的老婆。

原来,那具无头女尸竟然是这个男人的老婆!

大伙儿都很同情他,劝他节哀顺变—虽然人已经死了,但总算是找到了下落,也算是上天眷顾他这个痴情的男人。这个男人请求知情人带他去埋葬他妻子的地方看看,他想去拜祭他的妻子。我村知情的村民立即表示愿意效劳。

在出发去埋葬他妻子的地方前,这个男人问道:“刚才那个过来买针的女人是谁呀?”

有人说:“她叫祯姐,是我寨一个叫阿四古的男人的老婆!”

那个男人自言自语地说:“像,太像了!”

令人感到奇怪的是,从那以后,祯姐脱胎换骨了,彻底恢复到以前的状态。她的一家人又过上了平静而幸福的生活。

但我村从此也留下了一桩悬案,至今仍不知道谁是杀害那个男人老婆的凶手。